Eran casi las cuatro de la madrugada y la ciudad parecía un escenario vacío. Acababa de dejar a Jota en el portal de su casa y como no me invitó a subir, me fui celoso y contrariado. Seguí por el retrovisor el baile de sus rizos castaños mientras subía los tres escalones y la maldije en silencio. ¿Cuántas cenas más necesitaba para entregarse por fin? Yo sabía que le gustaba y ella a mí me volvía loco. No era muy inteligente, es verdad, pero tenía otras virtudes. Era divertida. Y guapísima. Pero ya me estaba cansando. Con las mujeres indecisas me ocurre algo parecido a cuando se te pasa la hora de la cena y dejas de tener hambre. Con ella estaba a punto de pasar por encima de esa línea roja.

Conduje calle abajo y giré por la calle Caro. Es una calle ancha, de cuatro carriles, que desemboca en una de las vías principales de la ciudad. Era reconfotante verla tan vacía de noche. Vi un taxi pasando en rojo el semáforo del final de la calle. Yo decidí parar. No era momento para que me parara un policía. El vino de la cena y las copas me habían achispado un poco.

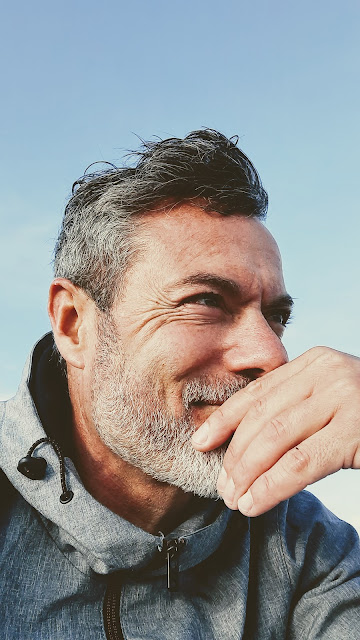

A mi lado se detuvo un coche azul oscuro. Uno de esos enormes coches alemanes que cuestan un dineral. Al volante iba un señor de unos cincuenta años. Las canas plateadas brillaban en sus sienes y se extendían hacia atrás. Parecía alto, pero era difícil saberlo con seguridad. Iba vestido con traje y corbata oscuros. No se había quitado la chaqueta para conducir, algo digno de elogio. Cuando decides llevar chaqueta es como cuando decides entrar en la mafia: una vez estás dentro, estás dentro; no hay modo de salir. No soporto a la gente que se quita la chaqueta a la mínima oportunidad cuando va vestida con traje. Es como una traición. Está claro que no todo el mundo está hecho para llevar traje. Pero ese tipo sí lo estaba. Se le veía distinguido.

A su lado había una chica preciosa. Tendría la mitad de sus años. La miré bien por si la conocía. Quizá habíamos compartido alguna clase en la universidad. Era morena y tenía unos ojos enormes. Me fijé bien. Unos labios carnosos, piel bronceada, un pecho perfecto dibujado bajo el escote del vestido. Era una mujer impresionante. Pensé que ojalá fuera su hija. Me molesta un poco que hombres mayores salgan con chicas jóvenes. Sé que es una estupidez, nadie las obliga. Pero me molesta. Aunque supongo que cuando yo tenga cincuenta años me molestará menos. Sonreí pensando eso.

Entonces el hombre se giró a mirarme. Nuestras vistas se cruzaron. Me miró de hito en hito. Un halo turbio velaba sus pupilas dilatadas. Su mirada era una declaración policial completa: drogas, alcohol y una noche larga que recién empezaba. Me sonrió. Como éramos los dos únicos coches de la calle y compartíamos semáforo, le correspondí. La chica se dio cuenta de nuestro diálogo silencioso y también se giró a mirarme. Era guapísima. Entonces él dijo algo. Pasó suavemente la mano por la nuca de ella y la recostó lentamente sobre su regazo. Ella me sonrió con picardía mientras desaparecía de mi ángulo de visión y se hundía en la entrepierna de él. Miré al frente en seguida. Quise dejarles intimidad, pero la curiosidad pudo conmigo y me volví a mirarles. A ella sólo se le veía parte de la espalda que se ondulaba felinamente en un vaivén rítmico. Él estaba recostado sobre el reposacabezas y seguía mirándome con una sonrisa pegada en la cara.

El semáforo se puso verde y el coche azul se puso en marcha. Giró a la izquierda y siguió calle abajo. A la chica no la vi levantarse. Yo me quedé parado con la mirada perdida. Pensé en Jota y en la línea roja. Quizá ella no era la chica que yo necesitaba. Pensé en la morena que acababa de alejarse en el coche azul. Un infantil y desaforado impulso por rescatarla y protegerla me invadió de repente. Me imaginé persiguiéndoles por las calles de la ciudad hasta conseguir detenerles. Me vi sacando a rastras al cabrón del traje y dándole una buena paliza, mientras la chica aguardaba asustada en el coche. Después me imaginé invitándola a casa, sirviéndole una manzanilla y escuchando cortésmente su verdadera historia, las circunstancias trágicas que la obligaron a estar con aquel tipo. Imaginé que, agradecida, aceptaba mi invitación a pasar la noche y que al día siguiente desayunábamos juntos en la cama. Zumo de naraja, café y tostadas.

El semáforo se puso en ámbar y me sacó de la ensoñación en que andaba perdido. Arranqué a toda prisa, pero cuando pasé, el semáforo se había puesto en rojo de nuevo. No había conducido ni cien metros cuando por el retrovisor vi centellear las luces azules de un coche de policía. No habrá zumo, ni café, ni jodidas tostadas, pensé.

Conduje calle abajo y giré por la calle Caro. Es una calle ancha, de cuatro carriles, que desemboca en una de las vías principales de la ciudad. Era reconfotante verla tan vacía de noche. Vi un taxi pasando en rojo el semáforo del final de la calle. Yo decidí parar. No era momento para que me parara un policía. El vino de la cena y las copas me habían achispado un poco.

A mi lado se detuvo un coche azul oscuro. Uno de esos enormes coches alemanes que cuestan un dineral. Al volante iba un señor de unos cincuenta años. Las canas plateadas brillaban en sus sienes y se extendían hacia atrás. Parecía alto, pero era difícil saberlo con seguridad. Iba vestido con traje y corbata oscuros. No se había quitado la chaqueta para conducir, algo digno de elogio. Cuando decides llevar chaqueta es como cuando decides entrar en la mafia: una vez estás dentro, estás dentro; no hay modo de salir. No soporto a la gente que se quita la chaqueta a la mínima oportunidad cuando va vestida con traje. Es como una traición. Está claro que no todo el mundo está hecho para llevar traje. Pero ese tipo sí lo estaba. Se le veía distinguido.

A su lado había una chica preciosa. Tendría la mitad de sus años. La miré bien por si la conocía. Quizá habíamos compartido alguna clase en la universidad. Era morena y tenía unos ojos enormes. Me fijé bien. Unos labios carnosos, piel bronceada, un pecho perfecto dibujado bajo el escote del vestido. Era una mujer impresionante. Pensé que ojalá fuera su hija. Me molesta un poco que hombres mayores salgan con chicas jóvenes. Sé que es una estupidez, nadie las obliga. Pero me molesta. Aunque supongo que cuando yo tenga cincuenta años me molestará menos. Sonreí pensando eso.

Entonces el hombre se giró a mirarme. Nuestras vistas se cruzaron. Me miró de hito en hito. Un halo turbio velaba sus pupilas dilatadas. Su mirada era una declaración policial completa: drogas, alcohol y una noche larga que recién empezaba. Me sonrió. Como éramos los dos únicos coches de la calle y compartíamos semáforo, le correspondí. La chica se dio cuenta de nuestro diálogo silencioso y también se giró a mirarme. Era guapísima. Entonces él dijo algo. Pasó suavemente la mano por la nuca de ella y la recostó lentamente sobre su regazo. Ella me sonrió con picardía mientras desaparecía de mi ángulo de visión y se hundía en la entrepierna de él. Miré al frente en seguida. Quise dejarles intimidad, pero la curiosidad pudo conmigo y me volví a mirarles. A ella sólo se le veía parte de la espalda que se ondulaba felinamente en un vaivén rítmico. Él estaba recostado sobre el reposacabezas y seguía mirándome con una sonrisa pegada en la cara.

El semáforo se puso verde y el coche azul se puso en marcha. Giró a la izquierda y siguió calle abajo. A la chica no la vi levantarse. Yo me quedé parado con la mirada perdida. Pensé en Jota y en la línea roja. Quizá ella no era la chica que yo necesitaba. Pensé en la morena que acababa de alejarse en el coche azul. Un infantil y desaforado impulso por rescatarla y protegerla me invadió de repente. Me imaginé persiguiéndoles por las calles de la ciudad hasta conseguir detenerles. Me vi sacando a rastras al cabrón del traje y dándole una buena paliza, mientras la chica aguardaba asustada en el coche. Después me imaginé invitándola a casa, sirviéndole una manzanilla y escuchando cortésmente su verdadera historia, las circunstancias trágicas que la obligaron a estar con aquel tipo. Imaginé que, agradecida, aceptaba mi invitación a pasar la noche y que al día siguiente desayunábamos juntos en la cama. Zumo de naraja, café y tostadas.

El semáforo se puso en ámbar y me sacó de la ensoñación en que andaba perdido. Arranqué a toda prisa, pero cuando pasé, el semáforo se había puesto en rojo de nuevo. No había conducido ni cien metros cuando por el retrovisor vi centellear las luces azules de un coche de policía. No habrá zumo, ni café, ni jodidas tostadas, pensé.

Publicar un comentario

0 Comentarios

Los comentarios del blog serán moderados por el administrador. Pueden tardar un tiempo en aparecer.